Oliver Laxe: un cineasta del viaje y el regreso.

Nacido en París en 1982, hijo de emigrantes gallegos, Oliver Laxe ha construido una obra que se mueve entre fronteras: geográficas (Marruecos, Galicia), formales (documental y ficción) y espirituales (fe, duda, pertenencia). Su cine no se encierra en una sola imagen —ni solo en el bosque, ni solo en el fuego—, sino que traza una espiral: partir, extraviarse, volver y mirar de nuevo.

Creció entre Francia y Galicia y se formó en cine en Barcelona. Tras algunos cortos, se instaló en Marruecos, donde encontró un territorio y un pulso humano que marcarían su debut. Ese desplazamiento —buscar la película lejos de la comodidad— será una constante en su modo de trabajar: observar despacio, convivir, dejar que el lugar y las personas transformen el plan.

En Todos vós sodes capitáns (2010), rodada en Tánger, filma un juego de espejos entre educador, cámara y comunidad. Más que un rodaje, una convivencia que inaugura su ética: escuchar antes que imponer, aceptar el desorden como método. Con Mimosas (2016), rodada también en Marruecos, se adentra en la caravana, la fe y el extravío en el Atlas: una parábola de tránsito donde el relato se abre a lo mítico sin abandonar los cuerpos cansados y la geografía áspera. En O que arde (2019) regresa a Galicia para explorar la intimidad de lo rural y la amenaza del fuego. Esa película supuso un retorno a la tierra de sus padres, a la memoria y a lo íntimo.

Pero después de ese regreso, Sirât (2025) supone un nuevo desplazamiento: del bosque al desierto, del regreso a la travesía. Laxe vuelve a Marruecos, pero no repite fórmula: amplía la escala, intensifica la experiencia sensorial y radicaliza la dimensión simbólica. Si en O que arde el fuego era un elemento que devoraba y purificaba, aquí el puente —más fino que un cabello, más afilado que una espada— se convierte en la imagen central de un tránsito que es físico, moral y espiritual.

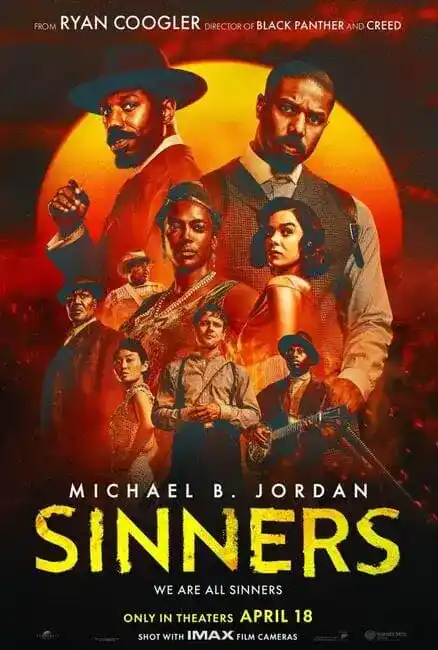

En la imagen inferior, Oliver Laxe en pleno rodaje de Sirât.

En un contexto cinematográfico caracterizado por la rapidez y la sobrecarga sensorial, Laxe presenta una alternativa: un cine que demanda atención, que se desarrolla a lo largo del tiempo y que no pretende explicar, sino provocar una vivencia. Sirât trasciende la categoría de película; se convierte en una experiencia que invita a cruzar un umbral, a transitar un delicado equilibrio entre la caída y la salvación.

En una entrevista con El País, Laxe explicaba su posición en el cine contemporáneo:

“El cine de autor peca de cierto onanismo y quiere contentar a ciertas élites autistas. Yo quiero que mis películas lleguen a los que no tienen referentes, a los que hace tiempo que no van al cine”.

➡️ El País – Entrevista a Oliver Laxe

Ese deseo de abrir el cine más allá de los círculos habituales explica también la radicalidad sensorial de Sirât: una película que no se entiende solo con la razón, sino con el cuerpo. El desierto, la rave, el silencio y la música electrónica se convierten en fuerzas que empujan al espectador a atravesar su propio puente, entre lo terrenal y lo trascendente.

Oliver Laxe y Sirât: el camino como revelación

En Sirât (2025), Oliver Laxe sitúa al espectador en un territorio de extravío: el desierto marroquí. Allí, Luis (Sergi López) viaja con su hijo Esteban (Bruno Núñez) en busca de su hija desaparecida tras acudir a una rave en medio de la nada. La trama, en apariencia sencilla, funciona como un pretexto para desplegar una experiencia sensorial y espiritual.

Tras su recorrido por salas, Sirât llega ahora a la plataforma Movistar. Aunque la experiencia cinematográfica —con su gran pantalla y envolvente diseño sonoro— ofrece una inmersión difícil de replicar, contar con una buena pantalla y un sistema de sonido adecuado permite, en parte, conservar la intensidad sensorial que la película propone.

Más que un relato clásico de búsqueda, Sirât se construye como un tránsito: un padre y un hijo que avanzan hacia un destino incierto, atravesando paisajes que parecen infinitos y comunidades efímeras que se disuelven en la música y el polvo. La desaparición de la hija no es tanto un misterio a resolver como una grieta que abre preguntas sobre la fe, la pertenencia y la fragilidad de los vínculos.

El viaje no se mide en kilómetros, sino en la intensidad de las transformaciones interiores que provoca.

En una entrevista con RTVE, Laxe explicaba su intención:

“Quería noquear a la razón, obligar al espectador a buscar dentro de sí un sentido a lo que contempla”

➡️ RTVE – Las claves de Sirât

Ese “noqueo” narrativo se traduce en una estructura fragmentaria, con cortes abruptos y escenas que parecen surgir del trance más que de la lógica. La rave, con su música electrónica, funciona como detonante: un espacio de exceso y disolución donde los cuerpos se pierden, y desde el cual arranca un viaje que oscila entre lo terrenal y lo trascendente.

En este sentido, Sirât prolonga la línea de Mimosas —la caravana como parábola espiritual—, pero la expande hacia un territorio más radical: ya no se trata solo de caminar hacia un destino, sino de atravesar un puente invisible entre dos estados del ser. Si en Mimosas el trayecto estaba marcado por la geografía y la comunidad, aquí el camino se vuelve más abstracto, más interior, y el paisaje se convierte en un espejo de la incertidumbre. El desierto no es únicamente un escenario: es un personaje silencioso que impone su ritmo, su vacío y su luz, obligando a quienes lo cruzan a enfrentarse a su propia desnudez.

Imaginar el tránsito: cuerpos, paisajes y comunidades efímeras

En Sirât, el viaje no se entiende solo como desplazamiento físico, sino como un tránsito en el que los cuerpos, los paisajes y las comunidades se transforman mutuamente. La cámara de Mauro Herce, trabajando en Super 16 mm, convierte el polvo, la luz y el calor en materia viva. El celuloide aporta una textura granulada que intensifica la sensación de estar allí: el grano se pega a la piel, la vibración de la luz se vuelve casi táctil.

Como ha señalado Laxe en varias ocasiones, filmar en analógico obliga a pensar cada plano, a escuchar el tiempo de la imagen antes de disparar. Esa limitación técnica se convierte en una ética de atención: mirar despacio, dejar que el mundo se inscriba en la película.

“El celuloide me obliga a estar presente, a convivir con el azar. Es un cine más frágil, pero también más verdadero”.

➡️ Cadena SER – Entrevista a Oliver Laxe y Sergi López

Los planos largos y contemplativos del desierto contrastan con los movimientos frenéticos de la rave. En la fiesta, la cámara se agita, se deja arrastrar por la música, captura cuerpos que se disuelven en la multitud. En el desierto, en cambio, los encuadres se estabilizan, se alargan, y los personajes aparecen diminutos frente a la inmensidad. Esa alternancia construye un ritmo que oscila entre el exceso y la calma, entre la disolución y la espera.

El paisaje no es un fondo, sino un personaje. El Atlas marroquí, con su aridez y su vastedad, condiciona cada gesto: caminar se vuelve agotador, hablar parece inútil, el silencio pesa. Frente a la humedad y el recogimiento del bosque gallego en O que arde, aquí todo es apertura, exposición, intemperie. El desierto obliga a los personajes a enfrentarse a su fragilidad, y al espectador a experimentar esa misma vulnerabilidad: la luz sin refugio, el horizonte sin fin, el calor que erosiona la voluntad.

Las comunidades efímeras que aparecen —la rave, los grupos de viajeros, los encuentros fugaces— se forman y se disuelven con la misma rapidez que una tormenta de arena. No hay pertenencia estable, solo vínculos momentáneos, pactos tácitos que duran lo que dura un trayecto compartido o una canción. En ese tránsito, la identidad se vuelve porosa: se intercambian miradas, gestos, fragmentos de historias, pero nada se retiene. Como en las caravanas de Mimosas, la comunidad es un estado transitorio, una alianza que existe solo mientras se avanza.

el conflicto como atmósfera

En Sirât, el conflicto bélico no se presenta como trama, sino como atmósfera. Oliver Laxe lo sitúa como telón de fondo:

“El estallido de un conflicto que podría terminar en una Tercera Guerra Mundial. Y, en medio, un padre, su hijo pequeño y una perrita — Pipa — en busca de Mar, la hija ausente desde hace meses en una de esas fiestas sin amanecer”.

➡️ RTVE – Entrevista a Oliver Laxe y Sergi López

La guerra no se representa, se insinúa. Y en esa insinuación resuenan las fracturas del presente: la invasión de Ucrania, la aniquilación de Gaza, el miedo a un conflicto global que ya no parece ficción.

Ruido, silencio y el cine como espacio de revelación

En Sirât, el sonido no es un acompañamiento, sino el verdadero eje de la experiencia. La película se abre con el estruendo de la rave: bajos que retumban, luces estroboscópicas, cuerpos que se disuelven en la multitud. La música electrónica compuesta por Kangding Ray funciona como detonante narrativo y sensorial: un beat frenético que arrastra a los personajes hacia la pérdida de referentes, hacia la disolución de la identidad en la masa.

Pero poco a poco, ese ruido se transforma. La música, que al inicio es terrenal y rabiosa, va mutando hacia texturas más etéreas, casi celestiales. El espectador atraviesa con los personajes un tránsito sonoro: del exceso al vacío, del vértigo a la contemplación. En Cannes, la película fue reconocida con el Premio Cannes Soundtrack, precisamente por la radicalidad de este diseño sonoro.

“La música empieza con un beat rabioso, muy terrenal, y poco a poco se va exoterizando hasta llegar a un sonido más celestial”.

➡️ RTVE – Las claves de Sirât

El contraste entre el ruido de la rave y el silencio del desierto es el corazón de la película. En el desierto, el sonido se reduce a lo mínimo: el viento, los pasos, la respiración. Ese silencio no es ausencia, sino presencia radical. Frente al ruido que disuelve, el silencio revela. El espectador, privado de estímulos, se ve obligado a escuchar de otra manera: a escuchar el tiempo, el vacío, incluso su propio interior.

Laxe convierte así el cine en un espacio de revelación. El espectador no solo ve, sino que siente físicamente la oscilación entre ruido y silencio. La rave y el desierto no son escenarios opuestos, sino dos estados de conciencia: uno de exceso y pérdida, otro de contemplación y posibilidad de fe. Entre ambos, la película construye un puente invisible que obliga a atravesar el umbral de lo sensorial hacia lo espiritual.

Interludio visual: cuerpos en el polvo

Antes de que el desierto se imponga como espacio de prueba, Sirât nos ofrece una imagen que condensa el vértigo previo al tránsito. Luis y Esteban —padre e hijo— aparecen en medio de un terreno polvoriento, rodeados de figuras que se mueven, bailan, se disuelven. El padre lleva una mochila al hombro y el chico una camiseta amarilla con letras blancas en las que se lee “Raiden”. El padre mira directamente a cámara, mientras el niño desvía la mirada hacia fuera de campo: ninguno posa, pero ambos parecen suspendidos en una pausa, como si el ruido se hubiera detenido por un instante.

La mirada del padre —frontal, silenciosa— rompe la lógica narrativa y se acerca al gesto documental. Pero en el contexto de Laxe, esa frontalidad no busca realismo, sino revelación: como si el personaje, por un instante, se volviera consciente de su lugar en el mundo, de su fragilidad.

La posible referencia a Raiden —personaje de Mortal Kombat, dios del trueno— introduce una capa inesperada: ¿qué significa portar el nombre de un protector mítico en medio de una rave que disuelve identidades? ¿Es una ironía, una señal, una coincidencia? En el cine de Laxe, incluso los detalles aparentemente triviales pueden adquirir resonancia simbólica.

La escena condensa el paso entre dos estados: el ruido que aún persiste, y el silencio que se avecina. Es un umbral, una imagen que no explica, pero que sugiere. Sirât no se deja atrapar por el análisis: se impone como una prueba que se cruza, no como un texto que se descifra.

El puente y la fe: entre la caída y la salvación

El título de la película es ya una declaración de intenciones. Sirât remite al puente de la tradición islámica que separa el paraíso del infierno: más fino que un cabello, más afilado que una espada, y que todo creyente debe atravesar tras la muerte. En la cosmovisión coránica, cruzarlo con éxito es alcanzar la salvación; caer es condenarse. Laxe toma esa imagen y la traslada al presente, al desierto, a un viaje que no es solo físico, sino moral y espiritual.

Luis y Esteban, padre e hijo y su perrita, avanzan hacia un destino incierto. La búsqueda de la hija desaparecida se convierte en metáfora de una búsqueda mayor: la de un sentido que sostenga la vida en medio del caos. La rave, con su exceso sensorial, es el territorio de la disolución: cuerpos que se pierden en la masa, identidades que se diluyen en el ruido. El desierto, en cambio, es el espacio de la prueba: silencio, intemperie, soledad. Entre ambos polos, el camino es el puente.

En este tránsito, la fe no se presenta como dogma, sino como impulso: la capacidad de seguir caminando sin garantías. La duda no es un obstáculo, sino parte del trayecto. Como en Mimosas, el viaje es una parábola, pero aquí la dimensión simbólica se intensifica: no se trata solo de llegar, sino de atravesar un umbral invisible que separa lo terrenal de lo trascendente.

La puesta en escena refuerza esta lectura. Los planos largos en el desierto, donde los personajes parecen diminutos frente a la inmensidad, sugieren la fragilidad humana ante lo absoluto. Los cortes abruptos, que interrumpen la continuidad, funcionan como recordatorio de que el puente no es un camino recto, sino una sucesión de pasos inciertos.

En Sirât, la salvación se concibe no como un destino, sino como un estado de conciencia: una claridad que se alcanza al reconocer que el trayecto no asegura la llegada, y que la experiencia misma puede ser la verdadera recompensa. Laxe sugiere que la fe, ya sea religiosa, ética o personal, no se fundamenta en la certeza, sino en la constancia: en continuar avanzando a pesar de que el horizonte se desdibuje en luz y polvo.

El gesto de filmar: convivir, escuchar, dejarse transformar

En Sirât, la dirección de actores no se entiende como un ejercicio de control, sino como una prolongación de la convivencia. Laxe combina intérpretes profesionales —Sergi López, con su presencia contenida y su capacidad para transmitir dolor sin subrayados— con no profesionales como Bruno Núñez o Jade Oukid, cuya frescura y vulnerabilidad aportan una verdad imposible de ensayar. Esta mezcla genera una tensión fértil: la precisión del oficio junto a la imprevisibilidad de quien no está domesticado por la cámara.

En la imagen inferior, Oliver Laxe imparte instrucciones al actor Sergi López durante el rodaje de Sirât.

El trabajo actoral se integra en el paisaje y en el ritmo de la película. No hay impostación: los gestos son mínimos, las palabras escasas, y el peso recae en las miradas, en los silencios, en la manera de caminar bajo el sol. Laxe no busca que los actores “interpreten” un estado, sino que lo vivan en el tiempo real del rodaje.

Esta forma de dirigir conecta con la ética que inauguró en Todos vós sodes capitáns: escuchar antes que imponer, dejar que el azar y el lugar transformen el plan inicial. Rodar se convierte en un acto de cuidado: cuidar del otro, del espacio, del tiempo que se comparte. La cámara no invade, acompaña; no dicta, observa. Su función es capturar momentos sin alterar la realidad, permitiendo que la historia se desarrolle de manera natural. Así, se convierte en un testigo silencioso que refleja la esencia de lo que está sucediendo.

En este sentido, Sirât es también un retrato de cómo Laxe entiende el cine: como un espacio de encuentro donde todos —equipo, intérpretes, paisaje, espectadores— atraviesan juntos un puente invisible. Un rodaje que no intenta controlar la realidad, sino que se deja influir por ella.

El descenso como forma

A lo largo de Sirât, se sugiere una estructura subyacente que evoca los antiguos relatos de descenso. Aunque no hay una alegoría explícita, se percibe una lógica de tránsito: la noche, luces que flotan como espectros, sonidos hipnóticos, cuerpos desorientados y estallidos que rompen el silencio. Todo esto insinúa una caída, una prueba y un enfrentamiento con lo ineludible.

Al igual que en Dante, el viaje comienza en la confusión y requiere atravesar zonas de sombra para alcanzar una revelación. Sin embargo, aquí no hay lugar para la condena ni la redención; lo que se presenta es la experiencia. El cine de Laxe no se limita a representar, sino que convoca. No se trata de explicar, sino de exponer. Y si hay crítica —ya sea a la guerra, al ruido o a la pérdida— no se expresa de manera directa, sino que se manifiesta en la propia obra.

Como señaló Oliver Laxe en una entrevista reciente:

“Sirât nace con el propósito de sumergir al espectador en una experiencia única, casi ritual, que se aparte de la distracción constante de la sociedad actual”.

➡️ RTVE – “Oliver Laxe: intento que mi cine sea poético para ser político”

El descenso es, por tanto, tanto espiritual como político. Es un tránsito que despoja, que pone a prueba y que confronta al cuerpo con lo esencial. Y si existe una salida, no será hacia la claridad, sino hacia el silencio.

Cartografía de influencias

El cine de Laxe traza un mapa que cruza geografías, épocas y sensibilidades por medio de una asimilación profunda de miradas que, al filtrarse por su sensibilidad, se transforman en algo propio.

De Andréi Tarkovski hereda la espiritualidad y el tiempo dilatado de Stalker o Nostalghia: planos que se prolongan hasta que el espectador deja de esperar “lo que pasa” y empieza a habitar “lo que es”. En Sirât, esa herencia se percibe en la forma en que el desierto se convierte en un espacio mental, donde cada paso parece resonar en un tiempo distinto al del mundo exterior.

De Robert Bresson, la austeridad y la ética de la mirada: gestos mínimos, palabras escasas, fe en la elocuencia de lo esencial. Como en Au hasard Balthazar o Pickpocket, los personajes de Laxe no se explican: se muestran en acciones concretas, y es el espectador quien debe encontrar el sentido. En Sirât, un simple intercambio de miradas entre padre e hijo, o el modo en que un personaje bebe agua, adquiere un peso casi sacramental.

De Apichatpong Weerasethakul, lo místico que se filtra en lo cotidiano, la convivencia de lo visible y lo invisible. En Sirât, esto se traduce en momentos donde la realidad parece abrirse a otra dimensión: un cambio de luz, un sonido lejano, una figura que aparece y desaparece en el horizonte. Como en Tropical Malady o Cemetery of Splendour, lo sobrenatural no irrumpe con estrépito, sino que se insinúa como una capa más de lo real.

De Chantal Akerman, la paciencia y la observación del espacio como forma de escucha. En Jeanne Dielman, la repetición de gestos cotidianos revela un mundo interior; en Sirât, la espera en el desierto, los silencios prolongados y la atención a los desplazamientos mínimos cumplen una función similar: mostrar que el tiempo, cuando se habita, se convierte en materia dramática.

De Lois Patiño, la capacidad de convertir el viaje en un tránsito sensorial y espiritual. En Samsara, la muerte y la reencarnación se viven como un pasaje hipnótico, donde la imagen es un umbral y el sonido una guía interior. En Sirât, aunque el contexto es más áspero y terrenal, el viaje también se convierte en rito de paso, con un componente espiritual que se encarna en el cuerpo antes que en la mente. (Leer nuestra crítica de Samsara).

En Sirât, Laxe se aproxima también a cierto cine americano de los años 70 —Easy Rider, Sorcerer, Two-Lane Blacktop—, donde el viaje es físico y existencial a la vez. De esas películas toma la sensación de deriva, de personajes que avanzan sin un destino claro, pero lo filtra por su sensibilidad europea: menos épica de carretera y más contemplación del umbral que separa la caída de la salvación.

Podrían añadirse influencias menos evidentes pero igualmente presentes: el Pasolini de El evangelio según San Mateo, por la forma de filmar rostros y paisajes con una mezcla de realismo y trascendencia; o el Herzog de Fata Morgana, por la fascinación ante el desierto como espacio mítico y la voluntad de filmar lo inabarcable.

Último paso sobre el puente

En Sirât, Laxe lleva su cine hasta un límite donde la forma y la experiencia se confunden. La parábola que propone no busca moralejas, sino atravesar al espectador: hacerlo caminar sobre un puente invisible, sentir el vértigo de la caída y la posibilidad de la salvación. Entre el ruido y el silencio, entre la multitud y la soledad, entre la fe y la duda, la película se convierte en un acto de revelación radical.

Ese puente no es solo una imagen heredada de la tradición islámica: es también una figura universal del tránsito humano. En la mitología griega, el alma debía cruzar el río Estigia; en el budismo, el sendero hacia la iluminación es estrecho y frágil; en la literatura mística cristiana, el paso hacia Dios se describe como un filo que separa la vida de la muerte. Laxe condensa todas esas resonancias en un gesto cinematográfico: filmar el avance de dos cuerpos en un espacio que parece no tener fin, donde cada paso es una afirmación de voluntad.

La película se presenta como un enigma, donde el puente simboliza tanto la salvación como la caída, sugiriendo que ambas experiencias pueden ser, en esencia, la misma vivencia: la de haber cruzado. En este contexto, Sirât no concluye con una respuesta definitiva, sino que invita a la reflexión. Al salir de la sala, el espectador lleva consigo la sensación de haber estado en un umbral, experimentando en su propio ser la tensión entre el peso y la ligereza, entre el polvo y la luz.

Como en Mimosas o O que arde, Laxe filma desde la convicción de que el cine no es un espejo que refleja el mundo, sino un espacio que lo transforma. Aquí, esa transformación pasa por la renuncia a la comodidad narrativa y por la entrega a una experiencia sensorial y espiritual que exige tiempo, atención y vulnerabilidad.

El último plano —sin revelar su contenido— condensa esa apuesta: no es un cierre, sino un último paso sobre el puente, un instante suspendido que podría durar para siempre o desvanecerse en el siguiente parpadeo. Laxe nos deja ahí, en ese filo, recordándonos que el cine, como la vida, no se mide por la llegada, sino por la intensidad del tránsito.

Sirât confirma la apuesta de Laxe por un cine sensorial y espiritual, donde el viaje interior se impone sobre la lógica narrativa.

“La historia de Sirât trasciende sus propios límites para reflejar las preocupaciones, miedos y aspiraciones del ser humano contemporáneo”.

➡️ RTVE – Entrevista a Oliver Laxe y Sergi López

Fragmentos de entrevistas reproducidos con fines culturales y de acompañamiento editorial. Propiedad de: El País, RTVE, Cadena SER. Gracias a todos los medios por su generosidad informativa.

Imágenes utilizadas como parte del contexto cultural del artículo. Propiedad de: Filmes Da Ermida, El Deseo, Movistar Plus+, 4A4 Productions, Uri Films. Distribuidora: BTeam Pictures. Gracias a todas las productoras y distribuidoras por su aportación visual.

Hasta aquí esta mirada a Sirât, de Oliver Laxe.

Un viaje físico y espiritual que convierte el tránsito en revelación.

Si te interesa el cine contemplativo y sensorial, puedes explorar otras obras

que dialogan con la poética de Laxe —distintas en forma, pero afines en sensibilidad:

▶️ Samsara, de Lois Patiño: espiritualidad, reencarnación y cine invisible

▶️ Here, de Bas Devos: naturaleza urbana y gestos mínimos

▶️ Wood and Water, de Jonas Bak: soledad y equilibrio interior

▶️ La luz que imaginamos, de Payal Kapadia: deseo, memoria y resistencia silenciosa

*Cuatro películas que, como la de Laxe, convierten el silencio en forma, el gesto en resistencia y la contemplación en una manera de habitar el mundo.*